,布里斯托大便分类法,三. 粪便的显微镜检查,显然,粪便的颜色和外观性状是用来观察粪便的大体情况,对于细微结构的观察则需借助显微镜,把粪便里的结构放大来看,例如细胞、寄生虫卵、原虫以及各种食物残渣等。这些细节会有助于诊断消化道疾病以及监测治疗效果。,1. 白细胞:一种保护我们身体的细胞,通常不会在粪便里出现。在出现炎症时会增多,比如肠炎,细菌性痢疾,溃疡性结肠炎等。,2. 红细胞:也就是我们常说的红血球,一般在血管里待着。肠道遭到破坏出血时会出现在粪便里,比如肠道下端出血,阿米巴痢疾或细菌性痢疾等。,3. 巨噬细胞(注释):是一种特殊的白细胞,可以通过吞噬体内不好的东西,帮助我们抵抗感染,比如细菌性痢疾,结肠炎等等,是急性细菌性痢疾的一个重要的判断依据。,4. 上皮细胞:作为消化道黏膜表面的细胞,在受到炎症或中毒破坏时,会大量出现在粪便里比如结肠炎,假膜性肠炎等。,5. 肿瘤细胞:就是消化道里的肿瘤细胞掉下来,出现在粪便。,6. 脂肪小滴:当我们消化系统没能好好分解食物里的脂肪时,粪便里就会有脂肪小滴。比如胰腺炎,胰蛋白酶缺乏,吸收不良综合征,胰腺头部肿瘤等。,四. 粪便隐血试验,也称为粪潜血试验,是一种用于检测粪便中是否存在肉眼不可见的微量血液的测试。特别是用于消化道肿瘤的早期筛查和诊断。由于粪便隐血试验简便,费用低和对人体没有危害,因此建议50岁以上的无症状中老年人每年做一次。,1. 消化道肿瘤:有20%的消化道肿瘤患者会出现粪便隐血试验阳性,而晚期患者的阳性率可达到90%以上,且呈持续阳性,目前是筛查消化道肿瘤的首选指标。,2. 消化道出血疾病:消化性溃疡出血时,粪便隐血试验呈现间断阳性,以此可以区别肿瘤还是溃疡。,3. 中毒性疾病:细菌性食物中毒,药物中毒(阿司匹林、金霉素等),化学性中毒(汞、砷剂等),粪便隐血试验呈阳性是否意味着消化道一定存在出血呢?答案并非绝对肯定。实际上,粪便隐血试验的结果可能受到饮食和药物的影响。例如,摄入猪肝、动物血液、菠菜或铁剂等食物和补充剂,可能导致试验结果出现假阳性。这意味着尽管试验结果为阳性,但并不一定具有临床意义。一般建议行粪便隐血试验检测时,要求吃素食3天,并禁止服用铁剂和维生素C。,作为消化道疾病的“警报器”,粪常规是发现消化系统问题的重要手段。据报道50岁以上的人群每年一次粪便隐血试验可以降低15%~33%的结直肠死亡率[6]。因此建议大家在日常中定期观察自己大便的颜色,性状等,以及时发现可能的消化道疾病。在进行粪便采集时,医院会提供专门的图片指导,建议大家依照这些图片进行操作。,作者:朱现丽 上海市长宁区新泾镇社区卫生服务中心,

,布里斯托大便分类法,三. 粪便的显微镜检查,显然,粪便的颜色和外观性状是用来观察粪便的大体情况,对于细微结构的观察则需借助显微镜,把粪便里的结构放大来看,例如细胞、寄生虫卵、原虫以及各种食物残渣等。这些细节会有助于诊断消化道疾病以及监测治疗效果。,1. 白细胞:一种保护我们身体的细胞,通常不会在粪便里出现。在出现炎症时会增多,比如肠炎,细菌性痢疾,溃疡性结肠炎等。,2. 红细胞:也就是我们常说的红血球,一般在血管里待着。肠道遭到破坏出血时会出现在粪便里,比如肠道下端出血,阿米巴痢疾或细菌性痢疾等。,3. 巨噬细胞(注释):是一种特殊的白细胞,可以通过吞噬体内不好的东西,帮助我们抵抗感染,比如细菌性痢疾,结肠炎等等,是急性细菌性痢疾的一个重要的判断依据。,4. 上皮细胞:作为消化道黏膜表面的细胞,在受到炎症或中毒破坏时,会大量出现在粪便里比如结肠炎,假膜性肠炎等。,5. 肿瘤细胞:就是消化道里的肿瘤细胞掉下来,出现在粪便。,6. 脂肪小滴:当我们消化系统没能好好分解食物里的脂肪时,粪便里就会有脂肪小滴。比如胰腺炎,胰蛋白酶缺乏,吸收不良综合征,胰腺头部肿瘤等。,四. 粪便隐血试验,也称为粪潜血试验,是一种用于检测粪便中是否存在肉眼不可见的微量血液的测试。特别是用于消化道肿瘤的早期筛查和诊断。由于粪便隐血试验简便,费用低和对人体没有危害,因此建议50岁以上的无症状中老年人每年做一次。,1. 消化道肿瘤:有20%的消化道肿瘤患者会出现粪便隐血试验阳性,而晚期患者的阳性率可达到90%以上,且呈持续阳性,目前是筛查消化道肿瘤的首选指标。,2. 消化道出血疾病:消化性溃疡出血时,粪便隐血试验呈现间断阳性,以此可以区别肿瘤还是溃疡。,3. 中毒性疾病:细菌性食物中毒,药物中毒(阿司匹林、金霉素等),化学性中毒(汞、砷剂等),粪便隐血试验呈阳性是否意味着消化道一定存在出血呢?答案并非绝对肯定。实际上,粪便隐血试验的结果可能受到饮食和药物的影响。例如,摄入猪肝、动物血液、菠菜或铁剂等食物和补充剂,可能导致试验结果出现假阳性。这意味着尽管试验结果为阳性,但并不一定具有临床意义。一般建议行粪便隐血试验检测时,要求吃素食3天,并禁止服用铁剂和维生素C。,作为消化道疾病的“警报器”,粪常规是发现消化系统问题的重要手段。据报道50岁以上的人群每年一次粪便隐血试验可以降低15%~33%的结直肠死亡率[6]。因此建议大家在日常中定期观察自己大便的颜色,性状等,以及时发现可能的消化道疾病。在进行粪便采集时,医院会提供专门的图片指导,建议大家依照这些图片进行操作。,作者:朱现丽 上海市长宁区新泾镇社区卫生服务中心,科普|粪常规里的秘密

2025-03-13 19:48:44 作者:朱现丽 来源:东方网摘要:粪便常规是临床上一项极为常见的检验项目,其具有无创、便捷和经济性等优点,在肠道炎症、感染、寄生虫病以及消化道肿瘤等疾病的诊断中具有重要的参考价值。然而,在医院进行检查和解读报告时,许多人对于粪便常规中的各项指标感到困惑和难以理解。本文将从粪便的颜色、外观性状、显微镜检查和化学检验(如隐血试验)等方面,详细解读粪常规报告。同时结合自身的临床经验,为大家在家中观察粪便时提供一些临床建议,旨在既避免不必要的恐慌和担忧,又确保不因错过一些早期的粪便改变而耽误了消化道肿瘤等疾病的早期诊断和治疗。

在日常门诊中,我经常遇到叔叔阿姨们提出这样的疑问:“粪常规检查是用来做什么的?我真的需要做这个检查吗?它能帮我筛查癌症吗?”许多人也听说过,在大医院进行胃肠镜检查比粪常规更有效。显然,这些疑问在公众中普遍存在。

粪常规、血常规和尿常规并列为临床三大常规检查。与其他两项检查相比,粪常规的重要性往往被人们所忽视,尤其是当涉及到亲自采集粪便样本时,许多人会感到不卫生,从而选择回避。在日常生活中,也很少有人会主动观察自己的粪便。然而,粪便实际上是我们的消化系统对摄入食物进行消化吸收后排出的“废弃物”,它蕴含着许多关于我们身体健康状况的宝贵信息。通过仔细观察和分析,我们可以判断消化系统是否出现异常,以及问题所在[1-4]。比如目前越来越多的宝妈会因为宝宝乳糖不耐受去医院就诊,而医生在诊断疾病时通常会仔细询问宝宝的粪便情况,笔者自身作为两个宝宝的妈妈,经历过两次之后,发现粪便常规是如此重要。接下来,我将借助个人的从医经验,引导大家了解粪常规背后的奥秘。通过定期观察粪便,大家可以在家中自行判断近期的健康状况,进而指导饮食调整和及时就医。

首先,让我们来了解一下,粪常规检查通常包含哪些项目。在我们查看粪常规报告时,除了患者的基本就诊信息,报告还会涵盖大便的颜色、外观性状(如血、粘液)、显微镜检查(包括白细胞、红细胞、巨噬细胞、寄生虫及其卵等)、隐血试验等多项内容。

这些检查项目都有什么作用呢,下面一一介绍。

一. 粪便的颜色

通常情况下,成年人的粪便呈黄褐色或黄色,而婴儿的粪便则多为浅黄色或金黄色。例如,陈先生在食用红龙果后,注意到自己的粪便呈现红色,这让他感到焦虑,担心是否是消化道出血的征兆。让我们先来了解一下,粪便颜色改变可能的原因。

1. 红色:多见于下消化道的出血,比如痔疮、肛裂、肠息肉等疾病。

2. 柏油样色:当出血部位位于胃或小肠上段时,由于消化道内的血细胞被破坏后所呈现的出来的颜色改变,比如胃溃疡出血或十二指肠溃疡出血等。

3. 灰白色:粪便之所以呈现黄色,是由于我们粪便里有胆红素,当胆道系统阻塞或胆汁缺乏时,粪便里缺乏了胆红素,颜色就会变为灰白色。

4. 绿色:多见于婴儿消化不良,误服甘汞等。

5. 果酱样色:多见于阿米巴痢疾,细菌性箘痢等肠道传染疾病,当小朋友出现时,还要怀疑是不是出现了肠套叠。

大便出现颜色不正常时就一定生病了呢,当然不是,粪便作为食物消化吸收后的“废弃物”,与平时的饮食种类也有关系,比如食用较多的绿色蔬菜时,粪便也会呈现绿色;食用较多番茄、西瓜、红心红龙果时,粪便也会呈现淡红色;比如食用较多樱桃、桑葚和巧克力时,粪便也会出现果酱样色改变等;当食用较多动物类血制品,或服用铁剂,中药和活性炭时,粪便也会出现柏油样色改变。

因此,在陈先生的案例中,通过询问他的饮食习惯,我们得知他的粪便呈现红色可能与食用红龙果有关。建议隔天再次观察粪便的颜色。

二. 粪便的外观性状

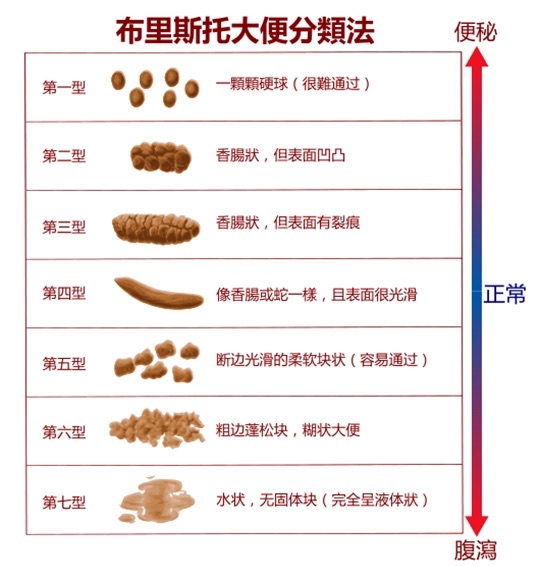

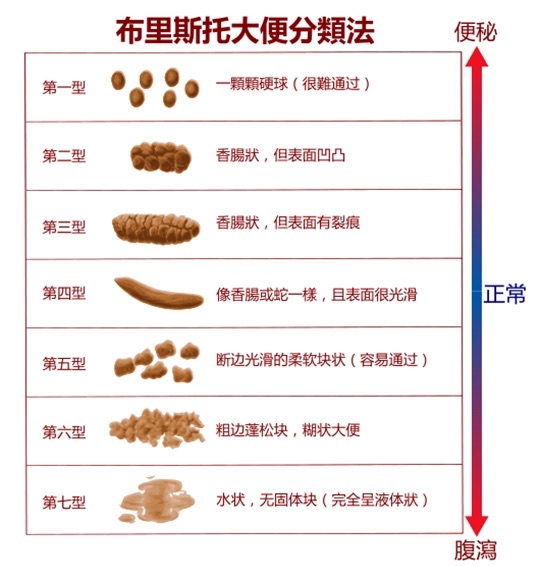

正常成年人通常为软便且成形,婴儿为糊状。当粪便外观性状发生一下改变时,我们的消化系统也可能出现了问题。可以参考布里斯托大便分类法(图2)[5]。

例如,一岁宝宝在进食母乳后,粪便中出现黄白色的乳凝块,并带有特殊气味,有时还会伴有哭闹;这是否意味着小宝宝出现了某些问题呢?先让我们了解一下常见的粪便外观性状。

1. 黏液便:在肠道受到炎症刺激时,消化道黏液增多,比如肿瘤,痢疾,急性血吸虫病等疾病。

2. 稀汁便:在肠道感染或中毒时,会出现稀水样或洗肉水样改变,比如假膜性肠炎,副溶血性弧菌食物中毒,出血性小肠炎等。

3. 脓血便:在肠道发生损害并发感染时,粪便里会有出血和脓样改变,比如痢疾,溃疡性结肠炎,肠癌,肠结核和血吸虫病等。

4. 蛋花样便:多见于小朋友消化不良或腹泻时,粪便呈现黄白色乳凝块或蛋花样改变。

5. 米泔样便:粪便呈现白色淘米水样,目前较为少见,多出现在霍乱或副霍乱等肠道烈性传染病中。

6. 鲜血便:粪便机械性刺激息肉,痔疮,肛裂或直肠癌时出现出血,血液流到粪便表面形成,多见于便后滴血。

7. 变形便:粪便性状呈现球形,细条状或便片状等,形态各异,多见于习惯性便秘,老年人,肠痉挛或直肠肛门狭窄等。

经过学习了解,若发现小宝宝的粪便中含有黄白色的乳凝块,并伴随着哭闹,这很可能是由于乳糖不耐受引起的。目前这种情况比较多见。

布里斯托大便分类法

三. 粪便的显微镜检查

显然,粪便的颜色和外观性状是用来观察粪便的大体情况,对于细微结构的观察则需借助显微镜,把粪便里的结构放大来看,例如细胞、寄生虫卵、原虫以及各种食物残渣等。这些细节会有助于诊断消化道疾病以及监测治疗效果。

1. 白细胞:一种保护我们身体的细胞,通常不会在粪便里出现。在出现炎症时会增多,比如肠炎,细菌性痢疾,溃疡性结肠炎等。

2. 红细胞:也就是我们常说的红血球,一般在血管里待着。肠道遭到破坏出血时会出现在粪便里,比如肠道下端出血,阿米巴痢疾或细菌性痢疾等。

3. 巨噬细胞(注释):是一种特殊的白细胞,可以通过吞噬体内不好的东西,帮助我们抵抗感染,比如细菌性痢疾,结肠炎等等,是急性细菌性痢疾的一个重要的判断依据。

4. 上皮细胞:作为消化道黏膜表面的细胞,在受到炎症或中毒破坏时,会大量出现在粪便里比如结肠炎,假膜性肠炎等。

5. 肿瘤细胞:就是消化道里的肿瘤细胞掉下来,出现在粪便。

6. 脂肪小滴:当我们消化系统没能好好分解食物里的脂肪时,粪便里就会有脂肪小滴。比如胰腺炎,胰蛋白酶缺乏,吸收不良综合征,胰腺头部肿瘤等。

四. 粪便隐血试验

也称为粪潜血试验,是一种用于检测粪便中是否存在肉眼不可见的微量血液的测试。特别是用于消化道肿瘤的早期筛查和诊断。由于粪便隐血试验简便,费用低和对人体没有危害,因此建议50岁以上的无症状中老年人每年做一次。

1. 消化道肿瘤:有20%的消化道肿瘤患者会出现粪便隐血试验阳性,而晚期患者的阳性率可达到90%以上,且呈持续阳性,目前是筛查消化道肿瘤的首选指标。

2. 消化道出血疾病:消化性溃疡出血时,粪便隐血试验呈现间断阳性,以此可以区别肿瘤还是溃疡。

3. 中毒性疾病:细菌性食物中毒,药物中毒(阿司匹林、金霉素等),化学性中毒(汞、砷剂等)

粪便隐血试验呈阳性是否意味着消化道一定存在出血呢?答案并非绝对肯定。实际上,粪便隐血试验的结果可能受到饮食和药物的影响。例如,摄入猪肝、动物血液、菠菜或铁剂等食物和补充剂,可能导致试验结果出现假阳性。这意味着尽管试验结果为阳性,但并不一定具有临床意义。一般建议行粪便隐血试验检测时,要求吃素食3天,并禁止服用铁剂和维生素C。

作为消化道疾病的“警报器”,粪常规是发现消化系统问题的重要手段。据报道50岁以上的人群每年一次粪便隐血试验可以降低15%~33%的结直肠死亡率[6]。因此建议大家在日常中定期观察自己大便的颜色,性状等,以及时发现可能的消化道疾病。在进行粪便采集时,医院会提供专门的图片指导,建议大家依照这些图片进行操作。

作者:朱现丽 上海市长宁区新泾镇社区卫生服务中心

版权声明

本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!